2025年4月、SNSや掲示板などで拡散する誹謗中傷や虚偽情報への対応を強化する法制度が施行されました。

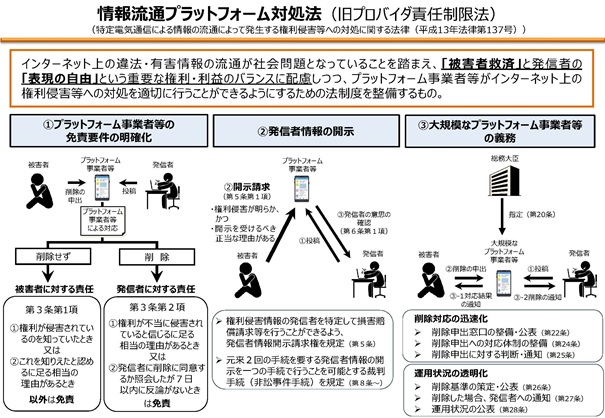

正式名称は「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)ですが、本記事では便宜上「情報流通プラットフォーム対処法」と呼びます。

出典:総務省 インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)

本記事では、この法律の概要を整理するとともに、

指定された主要なプラットフォーム事業者の「削除依頼・相談窓口」を一覧でご紹介します。

情報流通プラットフォーム対処法について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

詳細記事

情報流通プラットフォーム対処法とは?企業が知っておくべきポイントと対策

法律に基づき、総務省は「大規模特定電気通信役務提供者」を指定しています。

以下は主要事業者の削除依頼や通報を受け付ける窓口(ヘルプページ含む)一覧です。

※発信者情報開示請求については削除依頼と異なる申請窓口・様式の場合があります。

必要に応じ各公式ページをご確認ください。

※横にスクロールできます。

| プラットフォーム | 窓口orヘルプ | 運営会社(日本法人) |

|---|---|---|

| X(旧Twitter) | https://help.x.com/ja/forms/japan-report | X Corp. Japan 株式会社 |

| Meta(Facebook、Instagram、Threads) |

|

Facebook Japan合同会社 |

| Google(YouTube) | https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905 | グーグル合同会社 |

| LINEヤフー(Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス掲示板、LINEオープンチャット、LINE VOOM、ヤフコメ) | https://www.lycorp.co.jp/ja/contact/provider/ | LINEヤフー株式会社 |

| TikTok | https://www.tiktok.com/legal/page/global/information… | Bytedance株式会社 |

| ピンタレスト | https://help.pinterest.com/ja/article/information-distribution… | ピンタレスト・ジャパン合同会社 |

| Amebaブログ | https://helps.ameba.jp/faq/others/delete_info/post_533.html | 株式会社サイバーエージェント |

| 爆サイ.com | https://bakusai.com/legal_gateway/ | 株式会社湘南西武ホーム |

| ニコニコ | https://qa.nicovideo.jp/category/show/468 | 株式会社ドワンゴ |

参考:総務省 インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)

情報流通プラットフォーム対処法の施行により、主要サービスでは削除依頼や救済申請の窓口が整備されました。

しかし、制度運用の初期段階であるため、いくつかの課題もあります。

情報流通プラットフォーム対処法により、主要SNSや掲示板では、削除依頼や発信者情報開示請求を受け付ける窓口が義務化されました。

記事で紹介した各プラットフォームの窓口やヘルプページを把握しておくことで、必要な対応を迅速に行うことができます。

ポイントを整理すると以下の通りです。

ただし、制度が整備されたとはいえ、すべてのトラブルが解決するわけではありません。

実務的な対応としては、まず各プラットフォームの公式窓口を把握して申請を行い、必要に応じて弁護士や専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。

インターネット上のトラブルに詳しい当誹謗中傷対策センターでは、ご相談は無料で行っております。

企業や個人が直面する風評被害・誹謗中傷に対し、専門チームが的確な対策を提案します。

まずは無料相談をご利用ください。