風評被害とは、悪意のある書き込みや噂がSNSや掲示板などを通じて拡散され、企業の信用やブランド価値を著しく損なう現象を指します。

特に、一定の知名度を持つ企業や代表者はターゲットになりやすく、ネット上のネガティブ情報は営業活動や取引先からの信頼に直接影響するため、対策のスピードと正確性が求められます。

なぜ今、風評被害対策が経営戦略に不可欠なのか?

企業価値を守る観点から、風評被害対策はリスクマネジメントのみならず、企業広報・IR戦略の一環として取り組むべき課題です。

とくに代表者の個人名が検索結果に悪影響を及ぼすケースでは、企業イメージだけでなく個人資産や社会的信用にまで波及します。

本記事では、企業がとるべき風評被害対応策や専門業者・弁護士への依頼費用相場について解説します。

本記事は2025年5月30日に最新情報にアップデートしました。

風評被害対策の費用は、被害の深刻度や拡散状況、選択する対応策により大きく変動します。

投稿の削除のみで済む軽微なケースなら10万〜30万円程度で済むこともありますが、検索結果の汚染やSNSでの拡散といった深刻なケースでは100万円以上に及ぶことも少なくありません。

以下に、主な風評被害対策とそのおおよその費用帯をまとめます。

↓↓↓

| 風評被害対策種 | 対策概要と費用相場 |

|---|---|

| レビューや口コミの削除 | 掲示板や口コミサイト、SNS上に書き込まれた誹謗中傷や虚偽情報を削除する対応です。 サイト運営者への申請や、弁護士による法的手続きを通じて削除を実現します。

|

| 逆SEO対策を導入 | ネガティブな記事よりも検索エンジン評価の高いWebページを戦略的に上位表示させることで、風評記事を検索結果の下位へ押し下げます。 専門業者費用相場 1検索KW月額3万~50万円 (対策期間は最低でも6ヶ月間) |

| サジェスト対策を導入する | Googleなどの検索窓に表示される「会社名+悪意ある単語」 (例:「◯◯社 詐欺」など)を改善・非表示にする対策です。 専門業者費用相場 1検索KW月額5~10万円 (対策期間は最低でも6ヶ月間) |

※上記はあくまで参考価格です。

実際の費用は、被害の性質や優先順位、対応スピードの要望に応じて調整されます。

ネット風評被害の原因としては、投稿者が自分の意見や嫌悪感を投稿したり、他人を嫌悪したり、不当な悪意のある書き込みや投稿をしたりすることがあげられます。

また、他の人を不快にさせること(悪ふざけなども含む)を目的として書き込みを行う場合もあります。

風評被害を受け、炎上した話題は良く聞くと思いますが、炎上した結果はご存知でしょうか?

こちらは過去に実際にあった炎上後の風評被害事例になります。

↓↓↓

| 被害企業 | 内容 | 犯人 | 損害 |

|---|---|---|---|

| 中華チェーン | 全裸写真撮影 | 来店客 | 被害店舗閉店 |

| コンビニチェーン | アイスの冷蔵庫に人 | 従業員 | 被害店舗閉店 |

| ファミレスチェーン | タバスコを鼻に入れる | 来店客 | 店内全品を廃棄 |

| そば屋 | 食洗機に入る | 従業員 | 破産 |

| ステーキチェーン | 業務用冷蔵庫に入る | 従業員 | 1日90件の苦情、 苦情が解消されず閉店 |

| 地方銀行 | 倒産のデマ | 無関係な人物 | 預金解約で500億円流出 |

風評被害対策には、主に以下のようなものがあります。

風評被害を受けた場合、正しい情報を公開することが重要です。

正しい情報を公開することで、誤った情報の拡散を防ぐことができます。

SNS上などで、不正や不適切な情報が拡散されている場合、それを検知し、早急に対処することが必要です。

風評被害を受けた場合、関係者へ連絡を取ることが重要です。

関係者に正しい情報を伝えることで、不正や不適切な情報の拡散を防ぐことができます。

風評被害に対しては、正しい情報や取り組みを広く伝える広報活動を行うことが重要です。

広報活動により、正しい情報や取り組みが拡散し、不正や不適切な情報の拡散が阻止されます。

風評被害に対しては、社内のコミュニケーションが重要となります。

社員同士が信頼関係を築き、情報の正確な流れを確保することが大切です。

また、社員同士が適切なコミュニケーションを行うことで、噂話や偽情報が広がるのを防ぐことも可能です。

逆SEO対策は、オンライン上の検索結果(GoogleやYahoo! JAPAN)を管理・最適化する方法です。

通常のSEO対策が上位表示を目指すのに対し、逆SEO対策は特定キーワードやネガティブ情報の検索結果を最適化し、評判向上や批判的なコンテンツの抑制を図ります。

これにより、不適切情報の影響を軽減し、信頼性を高める手段となります。

ただし、こちらの対策は開始してから効果が出るまでに、期間を要しますので、長期的な対策(最低でも6ヶ月間以上)が必要となります。

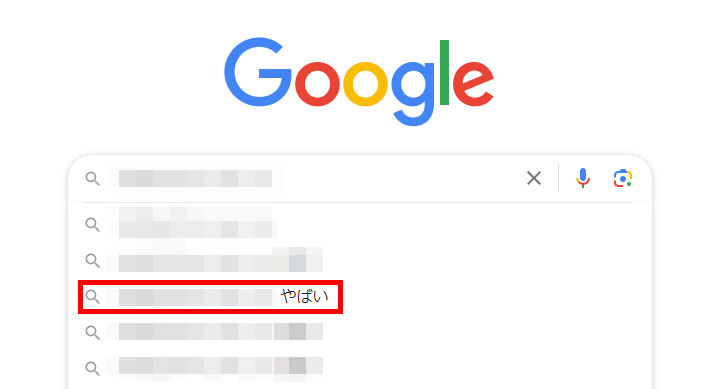

サジェストとは、Google・Yahoo!・Bingなどの検索エンジンにおいて、ユーザーがキーワードを入力する際に、関連する候補ワードやフレーズを提案する検索エンジンの機能です。

このサジェストにネガティブなワードが表示されることは、珍しい事象ではありません。

たとえば、会社名を検索した際に「やばい」などというワードが候補として出てきてしまう状態です。

出典:Google

サジェスト対策を導入することで、ユーザーがキーワードを入力する際に表示されるネガティブなワードを非表示にすることが可能です。

これにより評判向上や批判的なイメージの抑制を図ります。

ただし、サジェストは変動し続けますので、ある程度状態を維持するためには、長期的な対策(最低でも6ヶ月間以上)が必要となります。

⇒サジェスト対策の方法(不適切なキーワードを削除申請)はこちら

不正な情報が残り続ければ、それだけ多くの人の目に留まることになり、見込み客を取り逃し続けます。

そのため、不正なレビューや口コミは、なるべく早く削除してもらい機会損失を防ぎましょう。

投稿を削除する方法は、主に2つあります。

前述でご紹介しましたが、逆SEO対策は、オンライン上の検索結果(GoogleやYahoo! JAPAN)を管理・最適化する方法について詳しく解説します。

逆SEO対策は、ネガティブな影響を与えるウェブサイトの検索順位を低下させ、人々が目にしにくい位置に配置することで、既に保有しているウェブサイト、もしくは新たに制作したウェブサイトを検索結果の上位に表示させ、風評被害を未然に防ぐことができます。

既に所有しているウェブサイトがある場合、そのウェブサイトに対してSEO対策を施したり、新しいコンテンツを追加することで、検索結果のランキングを向上させることが可能です。

検索結果の上位に表示されることで、結果的にネガティブなウェブサイトの順位を低下させることができます。

しかしながら、逆SEO対策をすべて自社メディアで施そうとしても上手くいきません。

なぜならGoogleは同様の内容・ウェブサイトを複数表示するのではなく、様々な内容・ウェブサイトを表示させる傾向にあるからです。

逆SEOをすべて自社メディアで施そうとしても上手くいかない理由

そのため、複数の高評価を得るためのウェブサイトやページを作成する必要があります。

これを社内のウェブ担当者だけで行うのは困難ですので、通常、逆SEO対策は専門業者に依頼することが一般的です。

準備段階での逆SEO対策導入ポイントとして、主に3つあります。

なお、逆SEO対策を専門業者へ依頼する場合、システム開発などと同様に、専門業者への丸投げはNGで、フォローアップしなければなりません。

専門業者とのコミュニケーションや、専門業者から提案された改善策など、やらなければいけないことがたくさんあります。

そのため、担当者には現業務量の余力やコミュニケーション能力が求められますので、担当者の選定は重要となります。

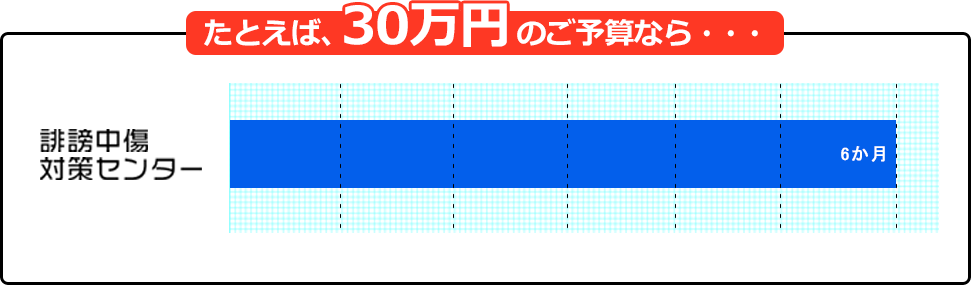

逆SEO対策を専門業者へ依頼する場合、費用は、1検索キーワード月額3万~50万円と幅があります。

これは、キーワードの難易度や施策内容によって異なることが理由です。

また、逆SEO対策の効果が現れるまでには時間がかかるため、最低でも6ヶ月間の費用を見積もることをおすすめします。

なお、料金の安さだけでなく、実際の対策内容と成果の期待度にも注目しましょう。

極端に安い会社に依頼すると、成果が出ない可能性があり、費用が無駄になることがあります。

なぜなら、安価なサービス提供にはそれ相応の裏があるからです(サポート不足、実作業の削減など)。

サジェスト対策は専門的な知見や技術、継続的な対策を要しますので、サジェスト対策は専門業者に依頼することが一般的です。

ただし、あきらかに不適切なキーワードが表示されている場合には、専門業者にサジェスト対策を依頼する前に、まずは不適切なキーワードを削除申請するという方法が最も有効です。

(※どんなワードでも削除できるというわけではありません)

サジェストに表示される不適切なキーワードを削除申請する方法については、こちらで解説しております。

↓↓↓

検索エンジン側に削除申請し、それが承認されれば削除されますが、もし不承認された場合は、サジェスト対策の専門業者に依頼することを検討してください。

サジェスト対策を専門業者へ依頼する場合、費用相場は、1検索キーワード月額5~10万円です。

これは、対象検索エンジンやサジェスト対策の種類、キーワードの難易度によって異なります。

なお、サジェストは変動し続けますので、ある程度状態を維持するために、最低でも6ヶ月間の費用を見積もることをおすすめします。

次に不正なレビューや口コミを削除してもらう方法について詳しく解説します。

1つ目の方法はサイトの運営会社に対して投稿の削除を請求することです。

削除請求の方法はサイトによって異なりますが、多くの場合、サイトのお問い合わせフォームから運営会社に連絡する形になります。

問い合わせする際はサイトの利用規約等を確認して、投稿のどの部分が規約違反にあたるのかを記載しましょう。

⇒主なレビュー・口コミ投稿サイトと各利用規約ページ一覧はこちら

ただし、サイトによっては投稿が規約違反にあたっていても削除してもらえないことがあります。

この場合、以下2つの対策を試してみましょう。

削除請求を出したのに対応してもらえない理由の1つとして、運営側がその投稿の真偽を判断できないことが挙げられます。

証拠を提出して、誹謗中傷の投稿内容が嘘であると証明できれば投稿を削除してもらえる確率は高くなるでしょう。

また、個人で削除請求しても対応してもらえなかった場合は、弁護士に依頼して請求を代行してもらうのも有効です。

弁護士に依頼すればその投稿を削除するのに妥当な法的根拠を提示したうえで弁護士として削除請求してくれるため、対応してもらえる確率が高くなります。

なお、削除請求を弁護士に委託する場合の費用相場は、一件(1URL)あたりの着手金が0~10万円、報酬金が5万~20万円程度です。

ただし、具体的な依頼内容や選んだ法律事務所によって費用は異なりますので、これはあくまでも参考程度としてご理解ください。

国内には、数多くのレビュー・口コミ投稿サイトがあります。

代表的なサイトは、以下のとおりです。

| 種類 | サイト | 利用規約 ※クリックで各利用規約ページへ移動 |

|---|---|---|

| 総合 | Googleマップ | 禁止および制限されているコンテンツ - マップユーザーの投稿 |

| 商品 | Amazon | コミュニティ ガイドライン - Amazonカスタマーサービス |

| 楽天市場 | 【楽天市場】投稿ガイドライン | みんなのレビュー・口コミ | |

| Yahoo!ショッピング | Yahoo!ショッピングガイドライン | |

| 価格.com | コミュニティ規定 - 価格.com ご利用ガイド | |

| 飲食 | 食べログ | 口コミガイドライン - 食べログ |

| ぐるなび | 利用規約 - 株式会社ぐるなび | |

| ホットペッパーグルメ | ホットペッパー グルメ利用規約 | |

| 美容 | ホットペッパービューティー | 利用規約 / ホットペッパー ビューティー |

| 旅行 | 楽天トラベル | 旅コミヘルプ - 楽天トラベル |

| フォートラベル | 利用規約 - 旅行のクチコミサイト フォートラベル | |

| 採用 | 転職会議 | 転職会議の利用規約 |

| ライトハウス | 「ライトハウス」利用規約 | |

| オープンワーク | 利用規約 OpenWork |

このほかにも学校や病院、不動産やウェディングなど投稿サイトがある業種は多岐にわたります。

サイトの運営会社に削除請求しても投稿を削除してもらえなかった場合は、裁判所に削除命令を出してもらう方法が効果的です。

これは運営会社に対して、投稿の削除を求めて、裁判所に削除命令を申し立てるというものです。

この際、「仮処分」の手続きが利用できます。

仮処分とは、正式な裁判を起こす前に裁判に勝訴したのと同じ状態を得られる暫定的な措置です。

ふつうに裁判を起こせば、勝訴しても誹謗中傷の投稿を削除してもらうまでに時間がかかります。

この場合、誹謗中傷の投稿をされた企業やお店はその間ずっと多くの見込み客を取り逃がし続けることになってしまうでしょう。

しかし、仮処分であれば申し立てから1~2カ月程度と、比較的短期間で発令してもらえます。

また仮処分といっても裁判所から削除命令を出されれば、多くの場合、運営会社は削除に応じます。

削除命令を出してもらうための手続きは個人でも可能ですが、手間がかかるほか法律の知識も必要です。

そのため、弁護士に依頼して行うのが一般的です。

仮処分申立を弁護士に委託する場合の費用相場は、一件(1URL)あたりの着手金が20万~30万円、報酬金が20万~30万円程度です。

こちらも、具体的な依頼内容や選んだ法律事務所によって費用は異なりますので、あくまでも参考程度としてご理解ください。

レビュー・口コミ投稿サイトでの誹謗中傷が原因で風評被害を受けた場合は、投稿者に対する損害賠償の請求も視野に入ってきます。

損害賠償を請求するには、投稿者がどこの誰であるか特定しなければなりません。

誹謗中傷の投稿をした相手は「発信者情報開示請求」によって特定できます。

これは、プロバイダに対してインターネット上で自身を誹謗中傷した発信者の情報の開示を求める制度です。

この制度を利用すれば、発信者の住所や氏名、電話番号といった情報が取得できます。

注意点として、発信者の特定に必要な「ログ」と呼ばれる通信記録は、投稿から3~12ヵ月程度で削除されてしまいます。

投稿から時間が経つと発信者の特定ができなくなってしまうので、誹謗中傷の投稿をされたら、なるべく早く請求を行うようにしましょう。

発信者を特定できれば損害賠償を求めて裁判を起こすことになるはずなので、最初から弁護士に依頼しておくのがおすすめです。

なお、「発信者情報開示請求」に要する弁護士費用相場は、50万~100万円程度です。

こちらも、具体的な依頼内容や選んだ法律事務所によって費用は異なりますので、あくまでも参考程度としてご理解ください。

該当サイトで投稿を削除してもらう際には2つの注意点があります。

この注意点を押さえておきましょう。

悪い評価に対して削除請求をすれば何でも削除してもらえるというものではありません。

個人の感想にすぎないものや正当な評価であれば削除の対象外となります。

例えば、飲食店のレビューで「料理がまずかった」と書かれてもそれはレビュワーの個人的な感想にすぎません。

こうした投稿は、お店側にとってはマイナスでも誹謗中傷にあたるものではなく削除の対象にもならないケースが多いです。

そもそもこうした投稿が個人の感想にすぎないことは閲覧者も分かっています。

そのため「まずい」という投稿が1つや2つあったところでそれが原因で客足が減る可能性は高くはないと判断されるのです。

ただ、多数のユーザーから「料理がまずい」という口コミが投稿されていた場合は、個人の感想であっても信ぴょう性が増すため、お客さんの数が減る確率は高くなります。

しかし、客足が減ってしまったから風評被害だと判断されるかと言えばそうではなく、実際にお店を利用した多くのユーザーたちから「まずい」という口コミが投稿されているのであれば、それは正当な評価だと言えます。

改善すべきはお店のレビューや口コミではなく料理そのものということになりますし、サイト側からしても風評被害を受けている、という判断はされにくいのです。

サイト運営側に投稿を削除してもらうためには、そのサイトの利用規約に違反しているか否かが重要になります。

各サイトの利用規約で誹謗中傷の投稿における重要なポイントが「名誉権を侵害しているか」という点です。

名誉権の侵害は名誉毀損と同じ意味です。

そのため、誹謗中傷の投稿を削除してもらうにはその投稿の内容が名誉毀損の要件を満たしている必要があります。

名誉毀損の要件は、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損する」ことです。

レビュー・口コミ投稿サイトは、誰でも閲覧できるため「公然と」の要件を満たします。

「事実を摘示し」の「事実」とは具体的な内容のことを指しており、真実であるかどうかは問われません。

つまり書かれた内容が嘘でも名誉毀損の要件を満たします。

こうして、法人も含めた人の名誉を傷つけるような内容の投稿をすると名誉毀損が成立するのです。

この場合はサイトの運営会社に投稿を削除してもらえます。

⇒主なレビュー・口コミ投稿サイトと各利用規約ページ一覧はこちら

企業イメージを維持することは、企業の将来の成功に不可欠な要素となります。

企業イメージを壊す「風評被害」はネットを中心とするSNSなどを通じて、急速に広がるリスクがありますので、風評被害対策を怠らないようにしましょう。

なお本記事の掲載媒体「誹謗中傷対策センター」運営会社ネクストリンクは、創業から15年、サービス開始から10年が経過し、述べ53,187件(2020年12月時点※)の風評被害・誹謗中傷の解決(解決率:97%以上)をサポートしてきました。

この長年培った知識・経験を基に本記事を執筆しております。

※期間:2010年1月1日~2020年12月31日 集計件数:10000件 集計方法:お問い合わせデータを無作為に抽出し対応結果を集計。

風評被害相談・解決事例

\ご相談・お見積り無料/

対策に時間がかかる逆SEO対策は最低でも6か月の期間を要します。※

※Googleのアルゴリズムに影響される性質上、適切な戦略で逆SEO対策を実施しても、成功の保証はありません。

ご相談内容(例:料金について知りたい)をご記入ください。

誹謗中傷対策センターによく寄せられる質問をQ&A方式でまとめました。

よくあるご質問

ご紹介している内容はあくまで一例です。

ご不明な点などございましたら下記からお問い合わせください。