誹謗中傷対策センター(ネクストリンク株式会社)は、2015年以来、ネット上での炎上に関するデータを集めています。 2025年上半期は、SNSでのトラブルが全体の約80~90%を占め、特に「不適切投稿」「クレーム対応不備」などのトラブルが多発していることが明らかになりました。

調査期間:2025年1月1日~2025年6月30日

調査対象:国内ニュース・SNS・掲示板

SNSやインターネット上のメディアの常時監視を行い、「対象に対する非難や批判の発生」「対象に対する非難や批判が拡散されている」内容を確認した場合、炎上事例と認定しています。

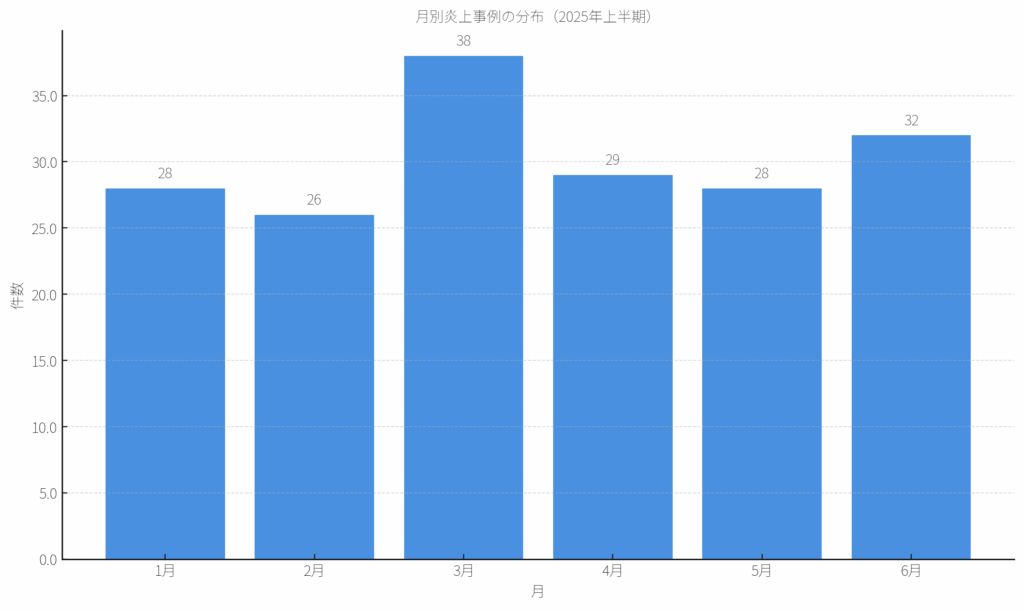

今年上半期だけで炎上が181件発生しており、過去と比べて件数は着実に増えています。

2025年3月には単月で38件もの炎上が発生。2024年度も3月に増加する傾向が見られたが、特に今年は、有名人やインフルエンサーによる不適切発言や企業アカウントの不適切な投稿相次ぎ、前年同月を上回る件数となりました。

3月にネット上で炎上事例が相次いだ背景には、複数の要因が絡み合っていると考えられます。

日本にとって3月は、卒業や異動、進学や入社など、生活環境が大きく変わる時期でもあることから、新しい環境に対する緊張や不安などから、ちょっとした出来事にも過敏に反応しやすくなり、ネット上での感情の揺れが炎上の引き金になることが多いのではと考えられます。

また、春休みでSNSへの書き込みに参加しやすいユーザーも増えることで、「話題を探している」人々が集まりやすい時期ということもあり、問題が過熱しやすくなる傾向になっているのではないでしょうか。

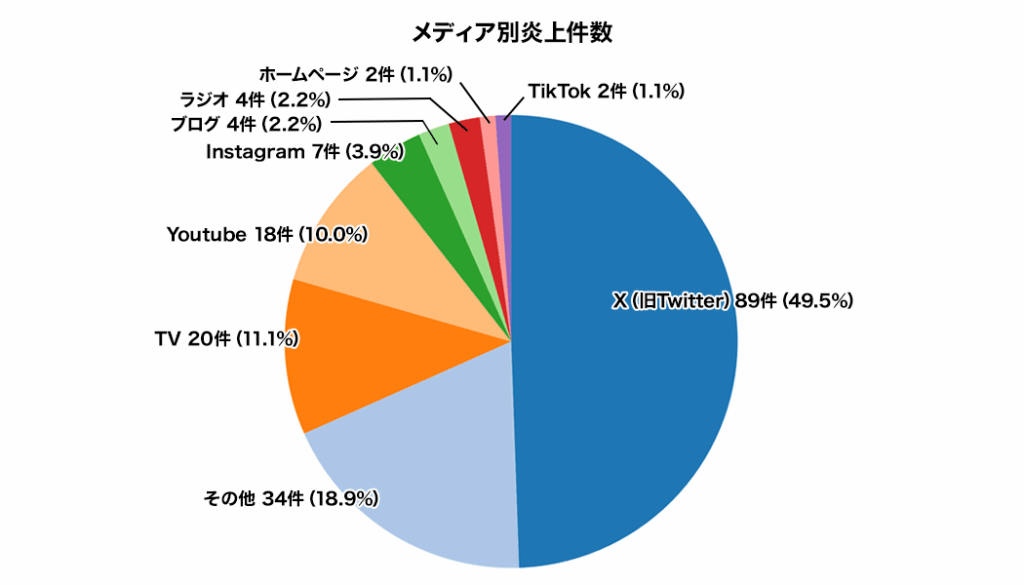

X(旧Twitter)は、拡散力・即時性・匿名性といった要素が非常に強いため、発言に対する反応が過剰化しやすい構造になっています。

ちょっと過激な発言のほうがバズりやすい、一部の発言だけが文脈を無視して切り取られてしまう。など、心理メカニズムと深く関係していると考えられます。

Xではフォローする相手を自分で選べるため、自分の信じている情報や価値観に合う意見を選択的に受け入れ、反する情報は無視あるいは敵視してしまう傾向があります。

Xでの炎上は、単に「過激な発言が多いから」ではなく、こういった集団的な心理が、過剰な攻撃につながった可能性があります。

ここで、2025年上半期の炎上事例の中で、特に印象的な事例『フジテレビ炎上騒動』を振り返ってみます。

年明けから半年経った今でも、SNS(X:旧Twitter、Instagram等)上では依然として厳しい意見や憶測が飛び交っています。 このフジテレビが直面した一連の騒動は、テレビ業界の体質やメディアの信頼性に対する鋭い問いかけとなりました。

きっかけは元人気タレントの性加害疑惑でした。その報道を巡る対応が次々と波紋を広げ、ついにはスポンサー大量撤退、社長、会長の引責辞任という異例の事態へと発展しています。

『フジテレビ炎上騒動』は、いつ、どのように始まり、どう変化していったのか。以下、時系列で振り返ります。

騒動の始まりは、2024年12月、週刊誌が元人気タレントによる女性社員への不適切な行為を報じた内容がきっかけでした。これにより、瞬く間に世間の関心が急激に高まり、週刊誌に続く各メディアもこの問題を取り上げ始めました。

ここで問題となったのは、フジテレビの対応でした。

元人気タレントと女性社員とのトラブルを把握していたにもかかわらず、トラブル後もフジテレビの番組に出演をさせていたことでした。

元人気タレントは、フジテレビの番組に長年出演しており、局内では「フジの顔」とまで言われる存在。その為か、最初の報道直後からフジテレビはこの件に触れず、ニュース番組でもほぼスルー状態に。視聴者からはすぐに「報道しない自由?」「身内に甘すぎでは?」と強い批判が噴出しました。

当初は沈黙を貫いていたが、関係者の証言などが相次ぎ、内部調査と記者会見の実施を余儀なくされることに。 その後、社長が記者会見を実施するも、この記者会見にはテレビ・ラジオ記者クラブ加盟社のみ出席が許可され、週刊誌やネットメディア、テレビカメラは締め出しという異例の対応。 この『閉鎖会見』がSNSで批判を浴び、世間がフジテレビに対する不信感を一気に加速していきました。

今回の炎上で特に目立ったのは、スポンサーの危機管理意識の高さでした。この騒動により、約80社のスポンサーがCM出稿を即座に見合わせる動きが一気に広がりました。

これは、「不祥事を起こした相手とは距離を取るのが、企業や社会のスタンダードになりつつある」という点や「炎上=ブランド毀損リスク」という構図が強く意識されたことが挙げられます。

今は、商品や企業の印象で売上が左右される時代ということもあり、広告は企業や商品の好感度を上げる役割としてとても重要です。

例えば、不祥事が報じられた番組のスポンサーであれば、「◯◯社、まだあそこにCM出しているの?」などと、SNS等で拡散されてしまい、企業のイメージが悪化します。

つまり、炎上案件には素早く線を引き、リスクを最小限に抑える。その姿勢が、企業の危機管理の基本とされる時代になっているからだと考えられます。

その後、フジテレビは経営陣による10時間を超える記者会見を実施し、社長と会長が辞任しました。

新たな社長が就任し、コンプライアンス強化、報告体制の明確化、教育施策の実施などを明示し信頼回復に向けた体制が整えられましたが、スポンサー側も慎重な姿勢を崩さず、今も出稿を見送る企業は多い状況となっています。

視聴者が今回特に強く反応したのは、会見に週刊誌・ネットメディアを締め出したことでした。

これが「情報隠蔽だ」「古臭い体質」と受け止められ、SNSでは『#フジテレビ見ない運動』がトレンド入りするほどに。

このような、情報のオープン性を軽視した対応で、逆に不信感を拡大させてしまった。という事例は、数多くあり、透明性の欠如がユーザーからの批判を招き、事態を悪化させる結果となったケースが増えています。

事実を隠そうとする姿勢を見せると、さらなる疑念を生むことになり、その結果、信頼回復のためには何倍もの時間と労力が必要となります。こうした事態は、誠実な情報公開の重要性を再認識させるものであり、今後の対応においてより慎重で信頼を築く姿勢が求められます。

今回の騒動は、ただの不祥事対応の失敗ではなく、メディアという存在のあり方を問う出来事でした。

一昔前であれば、記者会見を開けば「説明責任は果たした」とされていましたが、この騒動の中で、視聴者がちゃんと疑問を持って声をあげたことが大きいのではないでしょうか?

今はテレビや新聞、SNSやYouTubeなど数多くの情報源であふれてます。でも、デマや誤情報など偏った情報も多い現代において、「メディアが出した情報=正しい」と完結せず、「誰が、どんな意図で、何を伝えているのか」を見抜く力、すなわちメディアリテラシーが高まっていることが分かった炎上事例であったのではと考えられます。

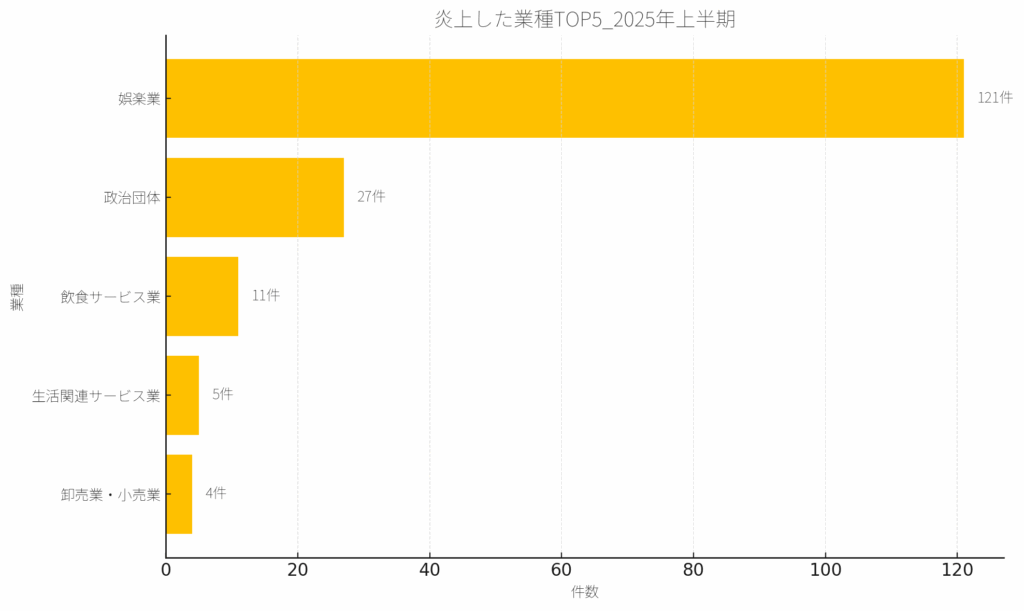

娯楽コンテンツの本質は人目を惹くことです。その為、テレビやYouTubeも、視聴者の関心を引くためにギリギリまで攻める表現が増え、バラエティ番組の「いじり」が「いじめ」と受け取られるなど、共感と反感が紙一重の状態に。

芸能人や人気YouTuberの言動は、一般人よりはるかに厳しく監視されていることもあり、ギリギリの表現を越した瞬間に、炎上へと発展します。

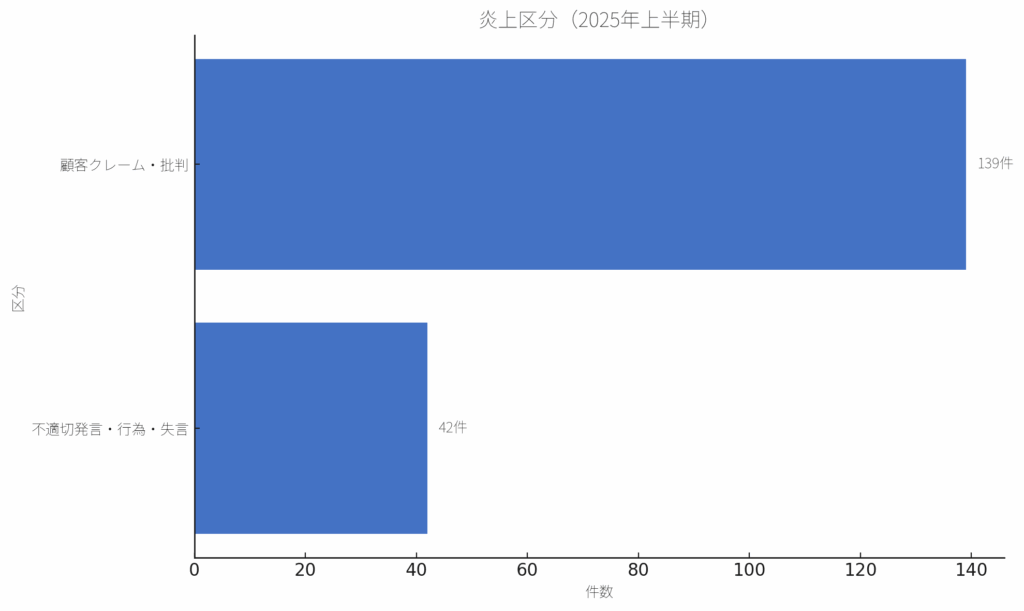

いまやSNSの時代ということで、誰でも感想、批判、抗議をリアルタイムで発信できます。数年前であれば、家族や友人にこぼす程度だった不満が、今ではネットに投稿され、共感され、拡散される時代に。

顧客クレームが増えている原因の1つとして、「クレームを言えば、SNSで晒せば優遇される」などといった「言った方が得する」文化が出来てしまったことも挙げられます。

企業のSNS運用をめぐる炎上事例が相次ぎました。特に今年は、政治的発信やインフルエンサー施策など、これまで以上に多様化した要因による炎上が目立ち、投稿ひとつで企業ブランド価値が大きく左右するケースが続いています。

本記事では、2025年上半期に話題となった炎上事例をデータとともに振り返り、どのような傾向があり、企業は何に注意すべきかを深掘りしてみました。

あらためて浮き彫りになったのは、「世間との温度差がある発信」「初動対応の遅れ」が、いずれも炎上の引き金になっているという点です。

これらの炎上事例を「他社の失敗事例」として眺めるだけではなく、自社の体制や運用ルールを改めて見直す機会とし、万一の際に備えた誠実な対応準備を整えることが、企業価値を守る鍵となるのではないでしょうか。

当社はウェブマーケティングに特化した広告会社として2006年に営業活動をスタートし、インターネット領域での皆様の「困った!」を解決すべく、2009年よりインターネットの誹謗中傷・評判管理対策サービスを開始し平時・有事を問わず多くの企業をサポートしています。

ブランドチェッカー

現在の検索結果の状況と潜伏するネガティブサイトを調査し、定期的な検索結果の監視および報告を行うサービスです。

検索結果最適化

「ネガティブサイトへの対応」「検索結果に対する対応」「定期的なWEB 監視」を複合的に行うことで、インターネット上に存在するネガティブな情報によって懸念される様々なリスクをトータル的に軽減し、検索結果の状態を最適化するサービスです。

ネガティブキーワード対策

検索エンジンで予測されて表示されるネガティブなサジェストキーワード、検索した内容に関連して表示されるネガティブなキーワードを対策するサービスです。